Le point sur la question : quand un cocktail classique n’est-il pas un classique ?

|

|

Temps de lecture 20 min

Vous possédez un compte ?

Connectez-vous pour payer plus vite.

|

|

Temps de lecture 20 min

Un rapide coup d'œil dans le temps et nous voilà en 1939, à New York, et envie d'un verre. Et regardez ! C'est l'hôtel Commodore, juste là, et tout le monde sait que le Commodore a un super bar. On se faufile dans le hall animé, on enlève son chapeau – bien sûr que vous en portez un, tout le monde en porte un – et on entre dans le bar frais et sombre. Le bar est long et décoré, avec… peu importe – voilà le barman !

« Qu'est-ce que ce sera, monsieur ? » Il porte une petite veste rouge et un nœud papillon noir, mais ça ne lui donne pas l'air ridicule. Ça lui donne un air professionnel.

« Eh bien, je suis à New York, donc ça doit être un New York Sour, non ? » Il vous lance un regard.

« J'ai bien peur de ne pas savoir, monsieur. Si vous… » Ce n'est peut-être pas très professionnel.

« OK, pas de souci. Fais-en un boulevard. » Encore avec ce regard.

« Donc, pas un Boulevardier. » Trop français ? Qui sait, mais il vaut mieux commander un classique. « On va en faire un dernier mot, alors. »

« Écoute, mon pote, je ne sais pas où tu bois habituellement, mais ce n'est pas par ici. » Sur ce, il te tend un petit livret blanc. « Voilà ce qu'on boit au bar Commodore, sur la 42e Rue à New York, États-Unis. »

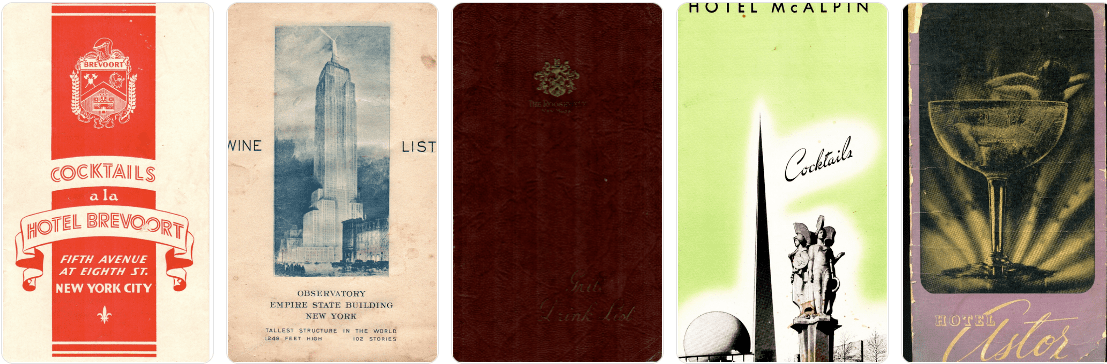

En tant que collectionneur d'anciennes cartes de cocktails, j'ai remarqué depuis longtemps qu'un nombre surprenant de boissons que nous considérons comme des classiques incontournables – des boissons qui ont traversé les âges et font partie intégrante du savoir-faire essentiel d'un barman – n'y figurent pas. En fait, après enquête, il s'avère que lorsque ces grands classiques – dont le Jungle Bird, l'Aviation, le Corpse Reviver No. 2, le Saturn, le Hanky Panky, le Pegu Club et le Blood and Sand – étaient nouveaux, presque personne ne les servait, ne les commandait, ne les buvait, ni même n'en avait entendu parler. Ce n'est que ces dernières années, avec la renaissance des cocktails modernes, qu'ils ont retrouvé leur prestige.

J'y ai repensé il y a quelques semaines, lors d'une conférence du critique de cocktails Robert Simonson au FIBAR (avec un « I »), le salon annuel des bars espagnols, sur les cocktails « classiques modernes », le sujet de son récent livre du même nom. Ces cocktails, récemment devenus populaires, étaient-ils des classiques ou des cocktails modernes ? Et comment les appeler ? Au moment des questions, j'ai levé la main et nous avons échangé quelques mots sur le sujet. Simonson semblait intrigué, mais il n'avait pas plus de réponse précise que moi, et aucun de nous deux n'avait de nom approprié pour les nommer. Lorsque Noah Rothbaum et moi l'avons invité dans notre podcast, Fix Me a Drink , pour en discuter, nous avons pu approfondir le sujet.

Mais même si nous avons réussi à identifier l'auteur de la résurrection de l'Oiseau de la Jungle et d'autres choses du même genre, nous n'avons toujours pas trouvé de nom satisfaisant pour ces boissons en tant que catégorie. Nous n'avons pas non plus eu le temps d'approfondir ce qui m'intéresse vraiment chez elles, à savoir leur raison d'être ; la raison pour laquelle ces formules particulières sont devenues bien plus qu'une simple poignée de vieilles recettes.

Ces boissons ont certainement quelque chose à nous apprendre sur la façon dont les boissons deviennent célèbres et méritent d'être évoquées, mais il s'avère qu'elles ne constituent que la partie émergée de l'iceberg, et il est inutile d'en parler sans parler du reste. Cet iceberg, c'est notre canon des cocktails classiques – la liste des vieux cocktails que tout barman est censé connaître et que tout employé de bar est censé connaître – et son lien avec ce que l'on buvait autrefois.

« Cocktail classique » peut signifier beaucoup de choses. Il peut s'agir d'un raccourci pour n'importe quelle boisson de l'époque où les barmans portaient des vestes rouges et savaient préparer des cocktails. Cependant, on sous-entend généralement qu'un cocktail classique se distingue de la multitude de recettes conservées dans les pages des vieux livres de cocktails, tels autant de guerriers en terre cuite de la dynastie Qin, attendant patiemment sous terre leur chance de gloire. Les véritables classiques n'ont jamais été enterrés. Ce sont les boissons célèbres de leur époque, représentées dans les vieux films et romans, les photographies, les peintures, etc. Ces boissons qui ont intégré la culture populaire. Nombre d'entre elles n'ont jamais cessé d'être servies, malgré les événements du monde des boissons, tandis que d'autres ont perduré.

Il n'est jamais facile de dresser une liste de ces choses, et pas seulement parce que les limites de tout canon, qu'il s'agisse de poésie lyrique grecque, de peinture préraphaélite anglaise ou de cartes Yu-Gi-Oh, sont poreuses et difficiles à fixer. Pour les cocktails, les canons ont généralement été élaborés de manière impressionniste, en s'appuyant sur les boissons les plus souvent citées dans les vieux livres de cocktails, ainsi que sur d'autres qui semblent avoir été importantes ou – ce qui est toujours problématique avec cette méthode – que le compilateur affectionne particulièrement.

Plutôt que d'essayer d'établir mon propre canon, je préfère revenir à mes origines : les menus. Les livres de cocktails proposent toutes les boissons que l'auteur pensait pouvoir y être servies. Pour une fois, pourquoi ne pas se baser sur ce qui était réellement servi ? Par exemple, ce qu'on préparait dans les bars d'hôtels chics de New York vers 1940 ? New York, car la ville entretient non seulement une relation amicale et durable avec les cocktails (si le cocktail avait une capitale, ce serait Manhattan), mais elle a aussi su s'approprier les meilleures boissons du pays, voire du monde entier, pour se les approprier. Les bars d'hôtel, car ce sont généralement des bars à forte fréquentation qui évitent l'excentricité ou le côté geek ; après tout, ils doivent accueillir des clients de tous horizons, souvent tous simultanément. 1940, car c'est suffisamment loin après l'Abrogation pour que les bouleversements causés par la Prohibition commencent à se résorber, mais toujours avant l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, qui allait entraîner ses propres bouleversements. Cette période fut l’été indien du grand âge d’or du cocktail, qui s’étendit de la fin de la guerre civile au début de la Seconde Guerre mondiale.

Vous pourriez tout aussi bien choisir un autre lieu ou une autre époque : vous obtiendriez des listes plutôt différentes, plus régionales, provenant, par exemple, de San Francisco, de la Nouvelle-Orléans, de Paris, de Londres ou de La Havane, ou de 1970, 1960, 1950 ou 1920 – bien que cette dernière soit difficile, car les listes de cocktails américains n'étaient presque jamais imprimées avant les années 1930 et les listes européennes étaient rares.

En revanche, le choix de New York 1940 repose sur des raisons pratiques : grâce à la procrastination, à eBay et à des collections de menus en ligne, j’ai pu rassembler au moins une douzaine de cartes de cocktails de bars new-yorkais de cette époque, dont plusieurs de grands hôtels. Cela me permet d’étudier cinq belles et complètes listes d’hôtels, toutes de 1938 à 1941. Cinq suffisent pour constituer un bon échantillon, mais sans être trop nombreux pour être trop maniables, et il en reste plusieurs autres en réserve pour vérifier nos conclusions.

Les listes que j'ai choisies sont celles de l'Astor, à Times Square ; du Commodore, sur la 42e Rue, juste à l'est de Grand Central Station ; du McAlpin, sur Herald Square ; du New Yorker, sur la 8e Avenue, à l'angle de la 34e Rue ; et du Roosevelt, à l'angle de Madison Avenue et de la 45e Rue. Il s'agissait de grands hôtels prestigieux dotés de bars réputés. (Tous, sauf l'Astor, existent encore, sous un nom ou un autre, bien qu'en 1978, un promoteur local du nom de Donald Trump ait fait démolir la façade classique du Commodore et la remplacer par une enveloppe d'acier et de verre ; il s'appelle désormais Grand Hyatt.)

Si l'on compare tous les cocktails et autres boissons des cinq cartes – de 46 au McAlpin et au New Yorker à 83 à l'Astor, pour une moyenne de 59 boissons – on constate un chevauchement remarquable. 20 boissons, soit environ un tiers de cette moyenne, ont été servies par les cinq hôtels. Parmi elles, des incontournables comme le Martini, le Manhattan et l'Old-Fashioned, bien sûr, ainsi que des incontournables comme le Sidecar, le Tom Collins et le Jack Rose.

Mais 20 boissons ne suffisent pas pour un canon complet : certaines ne figurent pas sur la carte et, à en juger par les rumeurs et autres articles, devraient y figurer. Cela suggère que limiter notre canon aux boissons que les cinq hôtels proposent sur leur carte est bien trop strict. Si l'on exige qu'une boisson figure sur au moins quatre des cinq cartes, cela nous donne 14 boissons supplémentaires, tandis qu'une norme de trois sur cinq nous en donne dix de plus, portant le total à 44, et surtout, incluant le Sazerac. Un canon de cocktails classiques sans Sazerac est trop triste à envisager, et puis, trois sur cinq, c'est quand même une majorité. D'ailleurs, toutes ces dernières boissons, sauf deux, figurent sur d'autres cartes new-yorkaises de ma petite collection, et les exceptions sont bien attestées dans les livres de cocktails contemporains.

Voici donc la liste des boissons considérées comme classiques, à l'apogée de l'ère des cocktails classiques :

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bien sûr, il reste quelques éléments à négliger : d’abord, quelques boissons hivernales – le Hot Toddy et le Tom & Jerry – qui étaient tout aussi bien établies que celles-ci. De plus, comme pour tout classique, il y avait beaucoup d’activité en marge. Si l’on examine les autres cartes de boissons de l’époque, on constate une remarquable concordance avec notre classique, mais certaines – le Singapore Sling, le Gibson, le Ward Eight – reviennent suffisamment souvent pour suggérer qu’avec un échantillon plus conséquent, elles auraient été sur notre liste. D’autres boissons de prestige étaient sinon classiques, du moins proches de leur style : par exemple, le Paradise, au gin et à l’eau-de-vie d’abricot. Il y avait aussi les modes, de la Scarlett O’Hara, à base de Southern Comfort, à la Tequila Daisy, en passant par le Zombie, le Gin Tonic, le Bloody Mary (imprimé pour la première fois en 1939) et le Vodka Martini. Mais encore une fois, les canons sont généralement flous sur les bords, et cela nous donne toujours une image très solide de ce qui était un classique pendant le premier âge d'or de la boisson américaine.

En comparant des choses comparables, les cartes des bars d'hôtels new-yorkais les unes aux autres, la norme est restée remarquablement stable jusque dans les années 1960. Certes, quelques boissons ont été ajoutées et les prix ont plus ou moins doublé, mais peu de choses sur une carte comme celle de l'hôtel Manhattan en 1961 auraient pu défier un barman de 1941. Sur les 20 boissons proposées par l'hôtel, seuls le Screwdriver et le Vodka Tonic ne figuraient sur aucune de nos cartes de 1940, tandis que 16 d'entre elles figuraient sur notre liste des trois sur cinq. La carte du New Yorker de 1957 ne comptait que 18 boissons, toutes sauf cinq figuraient sur notre liste des trois sur cinq, et seule la Vodka Tonic était entièrement nouvelle. C'est la brièveté même de ces listes, cependant, qui nous renseigne sur la réalité. Dans les années 1950 et 1960, les boissons qu'un barman était censé connaître, celles que les clients commandaient, se faisaient de plus en plus rares. Des choses autrefois classiques et intemporelles semblaient soudain démodées, réservées aux vieux briscards.

Je ne sais pas quelles boissons ont été les premières à tomber, mais une chose brillait par son absence sur la carte de l'Hôtel Manhattan et des autres de l'époque : les boissons aux œufs. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de boissons à base d'œufs entiers et de jaunes d'œufs – comme le Coffee Cocktail, le Sherry Flip et les Fizzes Royal et Golden – mais même de boissons à base de blanc d'œuf, comme le Clover Club et le Silver Fizz.

D'autres suivirent, pour une raison ou une autre : le Jack Rose, le Pink Lady et son jumeau quasi identique, le Royal Smile, contenaient tous du cidre de pomme, et personne ne semblait vraiment s'y intéresser. Divers autres cognacs et vins les rejoignirent en exil, même si, en guise de consolation, le cognac remplaça l'Alexander par le gin, et fut ainsi mélangé à de la crème de cacao et de la crème épaisse.

Le Whiskey Rickey est tombé, entraînant avec lui le Gin Rickey. Le Horse's Neck (eau gazeuse avec une loooongue volute de zeste de citron) a été mis au rancart avec le Lone Tree (un Martini au vermouth doux), probablement dans le Bronx. Même le puissant Bacardi Cocktail (un simple Daiquiri avec de la grenadine à la place du sucre) a disparu, tandis que le Mint Julep, première création américaine en matière de cocktails, a été réduit à un jour par an. Entre les années 1960 et 1970, il ne restait que 12 à 15 cocktails sur les 44 originaux au répertoire des barmans qui prenaient encore la peine d'apprendre leurs cocktails classiques (nombreux étaient ceux qui trouvaient cela totalement inutile).

Mais il y a eu aussi des ajouts. Même si le canon se réduisait, certaines boissons ont continué à voyager, à conquérir suffisamment d'adeptes et à perdurer assez longtemps pour devenir des classiques. Parmi elles, on trouve des incontournables comme la Margarita, le Bloody Mary, le French 75, l'Irish Coffee, le Mai Tai, le Gimlet (merci à Philip Marlowe et à son créateur Raymond Chandler) et, je suppose, même la Piña Colada.

Vers 1980, si vous pouviez trouver un bar spécialisé uniquement dans les cocktails classiques, sa liste ressemblerait beaucoup à ceci (les nouveaux venus sont marqués d'un astérisque) :

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ici, cependant, j'ai dû me fier à ma mémoire et à mes suppositions, car, bien sûr, en 1980, il n'existait quasiment aucun bar spécialisé uniquement dans les classiques, du moins pas en Amérique. Certes, un bar comme PL Cahoots à Frederick, dans le Maryland, qui proposait une carte de 170 boissons, toutes des Shooters et la plupart originales, dont le Body Odor, le Horny Moose, le Training Bra et le South Bronx (quand un Bronx n'est-il plus un Bronx ?), faisait peut-être figure d'exception. Mais même l'Oak Bar du Plaza Hotel servait bien plus de Cape Codders et de Godfathers que de Sidecars ou de Sazeracs.

Puis vint la renaissance des cocktails – et certains diraient qu’il était temps aussi.

À l'approche de la fin du XXe siècle, un bon nombre de personnes, après plus de vingt ans de boissons « fun » à profusion, n'avaient pas été impressionnées par leur goût prononcé ; des personnes qui n'appréciaient guère les Long Island Iced Teas, les Woo-Woos ou les Appletinis, et encore moins les Fuzzy Navels, les Body Odors ou les Horny Meese – ou quel que soit le pluriel de « moose ». Certains étaient barmans. À la fin des années 1980, Dale DeGroff, Dick Bradsell, Murray Stenson, Paul Harrington et quelques autres ont commencé à découvrir que chaque fois qu'ils revisitaient le répertoire et préparaient des French 75, des Stingers, des Sazeracs et autres boissons du même genre, leurs clients les appréciaient vraiment, et pas seulement les buveurs de « gin-Martini, up ». Un léger buzz, et pas si faible dans le cas de DeGroff, a commencé à se faire entendre.

De plus, à la fin des années 1990, Internet était là. Il était donc beaucoup plus facile d'amplifier ce buzz. Soudain, les traditionalistes isolés du cocktail, ceux qui fréquentaient le 21 Club pour les Southsides et le Musso & Frank's pour les Jack Roses, se sont retrouvés membres d'une clique, qui est rapidement devenue une communauté, puis un mouvement, voué à la renaissance du cocktail classique et, avec lui, de l'art traditionnel américain du bar.

Mais si l'intérêt pour les cocktails classiques était grand, la définition même d'un classique divergeait. La version des années 1980 du canon n'était pas adaptée : elle comprenait de nombreuses boissons qui, tout en étant authentiquement anciennes et populaires, s'apparentaient trop au type de mixologie que le mouvement cherchait à abandonner : trop sucrées, trop légères, trop crémeuses, trop frivoles.

Ce n'était pas seulement que les nouveaux traditionalistes avaient passé la génération précédente à se limiter principalement aux martinis au gin ultra-dry et aux scotchs glacés et qu'ils étaient habitués à goûter ces boissons, même si cela était certainement un facteur. Mais c'était plus qu'une question de goût personnel. C'était un mouvement, et les mouvements doivent se concentrer. Il fallait une ligne de démarcation claire entre la façon moderne, supposément corrompue, dégradée et décadente, de mélanger les boissons et la façon dont on le faisait à l'Âge d'Or, quel que soit le moment. (Avant la Prohibition ? Pendant la Prohibition ? À l'époque Art Déco ? Quand le Stork Club était populaire ?) Des boissons comme le Grasshopper, le Sloe Gin Fizz, le Singapore Sling (surtout après sa refonte riche en jus au début des années 1970), le Cuba Libre, la Piña Colada, le Planter's Punch, le Kir (avec ou sans champagne) étaient peut-être de véritables classiques, mais ils brouillaient la frontière.

Il en fut de même pour le Vodka Martini, une boisson née dans les années 1930 et extrêmement populaire depuis deux générations. En 2003, lorsque le magazine Esquire lança son premier livre sur les boissons depuis les années 1980, ce fut lors du « Esquire's First Real Martini Invitational », un concours de préparation de martinis. La seule règle ? « Un vrai Martini se compose de gin et de vermouth, point final. »

Cependant, bannir ces boissons, comme cela s'est produit, a laissé un canon assez stérile ; un canon où toutes les boissons sont non seulement connues, mais extrêmement connues. Ce n'est pas bon : chaque canon a besoin de quelques jokers pour être intéressant. Imaginez l'invasion britannique avec les Beatles, les Stones et les Who, mais pas les Kinks ni les Animals. Enfin, pas de Gerry and the Pacemakers, d'accord. Je pourrais probablement survivre sans « Ferry Cross the Mersey », même si c'était tout juste. Mais sans « House of the Rising Sun » ou « Waterloo Sunset », la vie n'aurait aucun sens.

Autrement dit, le mouvement avait besoin de cocktails plus classiques. Il ne pouvait pas non plus s'agir de nouvelles boissons : le mouvement des « cocktails artisanaux », comme il a été baptisé après la publication de l'ouvrage révolutionnaire de Dale DeGroff, The Craft of the Cocktail , avait pour argument de vente de simplement restaurer ce qui avait toujours existé. Il fallait de nouvelles boissons, pour ainsi dire.

Inutile de préciser que tout cela n'avait nécessité aucune planification consciente. Si un tel plan avait existé, un comité aurait compilé une multitude de vieilles cartes de cocktails, déterminé les canons et commencé à payer des barmans pour apprendre tous les cocktails oubliés. Tout se serait écroulé dès que le premier Sherry Flip aurait été placé sur un sous-verre.

Les gens ne voulaient pas boire comme en 1940 ; ils voulaient boire comme en 2000, mais avec des cocktails plus anciens, alcoolisés et délicieux, comme ceux qu'ils adoraient déjà. Et c'est ce qu'ils ont eu.

Revenons à notre armée de terre cuite enfouie ; aux vieux livres de cocktails poussiéreux et aux légions de recettes qu'ils contiennent. Leur nombre est immense. Dans les années 1930, un certain R. de Fleury publiait 1 700 cocktails pour l'homme derrière le bar , suivi trois ans plus tard de 1 800 et tout ça , avec autant de recettes supplémentaires. Cela représente 3 500 recettes différentes, et ce n'était qu'un seul auteur. La grande majorité de ces recettes n'ont jamais eu beaucoup de succès, même si ce n'est pas forcément un cas de loi de Sturgeon, qui stipule que 90 % de tout est nul. On peut dire sans se tromper que la plupart de ces recettes sont au moins correctes ; elles manquent simplement de caractère.

Entre 1995 et 2010, à peu près, les barmans, les critiques de boissons et autres ont consacré beaucoup d'efforts à l'archéologie ; à trouver les livres où ces recettes avaient été rassemblées et à les exploiter pour tout ce qui pouvait être dépoussiéré, embelli et envoyé pour servir sur des listes de cocktails à côté des versions maison du Manhattan, du Daiquiri et du Old-Fashioned.

Ce que nous recherchions – je peux dire « nous » ici car à la toute fin de 1999, j'ai été embauché pour produire une base de données de vieilles boissons pour le magazine Esquire , ce qui m'a rapidement conduit à un poste de chroniqueur boissons – n'était pas quelles avaient été les boissons les plus populaires ou même nécessairement les meilleures.

Nous voulions des boissons qui, en 2003 ou aux alentours, nous semblaient intemporelles : aussi simples, délicieuses et originales que le Sidecar et le Rob Roy. Trop souvent, cependant, cela se traduisait par des boissons à la poignée de main secrète, qui permettaient d'identifier immédiatement celui qui les servait comme membre du mouvement. Cela pouvait passer par l'utilisation d'ingrédients rares et archaïques comme le gin ou le seigle (tous deux menacés), la liqueur de marasquin, la chartreuse et les bitters italiens. Même l'utilisation d'une technique oubliée ou d'un accessoire de bar qui donnait une allure sophistiquée à un barman (dans certaines régions du pays, cela pouvait inclure une technique aussi basique que le brassage) signifiait que vous apparteniez au club.

Quoi qu'il en soit, la plupart de ces boissons furent discrètement remplacées lors du changement de carte suivant. Mais de temps à autre, l'une d'elles se répandait au-delà du bar qui l'avait ressuscitée et s'imposait. Certaines de ces boissons, qui figuraient dans les canons des années 1940, regagnaient tout juste leur place, grâce à l'aide de l'un ou l'autre barman ou journaliste de l'époque. Ainsi, Sasha Petraske, du Milk and Honey de New York, remit sur le devant de la scène le Gin Daisy et le Silver Fizz, blanc d'œuf compris, tandis qu'une clique de barmans de Boston (dont Jackson Cannon, Misty Kalkofen, John Gertsen et le regretté Brother Cleve) formait la Jack Rose Society, vouée à la propagation de cette boisson et d'autres classiques, tandis que Derek Brown et d'autres barmans de Washington, D.C., faisaient de même pour le Gin Rickey, boisson originaire de Washington.

Mais à côté de ces classiques, une double poignée de cocktails observait autour d'elle, perplexe, la compagnie qu'ils recevaient. Le Detroit Athletic Club, réservé aux membres, avait inscrit le Last Word à sa carte de cocktails de 1916 aux années 1950, mais il n'avait pas franchi les portes du club jusqu'à ce que Murray Stenson le sorte du Bottoms Up de Ted Saucier de 1951, le seul endroit où il avait jamais été imprimé, et commence à le servir au Zig Zag Café de Seattle. Il remplissait de nombreuses conditions pour une poignée de main secrète. Trois des quatre ingrédients – gin, liqueur de marasquin, chartreuse verte et jus de citron vert – étaient rares, son pedigree était solidement établi, il était bien alcoolisé, et Murray, le doyen des barmans de la côte Ouest, était derrière lui.

Le Last Word a immédiatement trouvé sa place. Les autres boissons ont dû attendre un peu. En 2003, lorsque les barmans Dushan Zaric et Jason Kosmas ont ajouté le New York Sour (un whisky sour accompagné d'un flotteur de vin rouge savoureux et visuellement attrayant) à la carte du Schiller's Liquor Bar, dans le Lower East Side de New York, il n'a pas eu beaucoup d'effet, même si le soupçon de jus d'orange qu'ils y ont ajouté est resté gravé dans la mémoire depuis. Ce n'est que cinq ans plus tard, après que Julie Reiner a commencé à servir ce cocktail au Clover Club de Brooklyn, qu'il est devenu quasi omniprésent. À cette époque, les iPhones et les réseaux sociaux étaient là, et une beauté exceptionnelle était un atout pour un verre.

Prenons aussi le Boulevardier, un Negroni au bourbon. Entre 1927, année de sa première parution dans Barflies and Cocktails , une édition spéciale du petit livret de bar publié périodiquement par le Harry's New York Bar à Paris, et 2008, année où Greg Boehm et moi-même avons publié un fac-similé de ce livret sous l'égide de ses Mud Puddle Books, pas une seule mention de cette boisson n'a été retrouvée. Elle était morte comme un clou. En 2009, la boisson a fait son apparition dans les livres de boissons populaires de Ted Haigh et Jason Wilson, mais ce n'est qu'au milieu des années 2010 qu'elle a connu un véritable essor. À cette époque, bien sûr, le Negroni et le bourbon étaient devenus des objets cultes.

Je crois depuis longtemps que les boissons ne deviennent vraiment populaires que si elles répondent à un besoin – et je ne parle pas d'un besoin industriel (si c'était le cas, nous boirions tous des cocktails à base de whisky écossais et de whisky canadien). Bien sûr, il est utile qu'elles aient un ambassadeur reconnu, mais ce n'est ni suffisant ni toujours nécessaire : le Blood and Sand, par exemple, a fait son apparition sans que personne ne s'en préoccupe. (Il fallait un cocktail écossais pour accompagner le Rob Roy, et il avait le pedigree, puisqu'il était tiré du Savoy Cocktail Book . Son nom, que M. Simonson a identifié comme un critère de statut de classique, n'a pas gâché.) Chacune de ces boissons répondait à un besoin qui n'existait pas, ou qui était satisfait, à l'époque de leur invention.

Ce fait suggère comment les appeler. Dans l'armée américaine, lorsqu'un soldat est promu pour remplacer un officier tombé au combat, on l'appelle un « mustang ». Et que sont ces boissons sinon des classiques du mustang, promus du rang pour compenser les pertes subies ? Dans l'armée, les mustangs se révèlent souvent être les officiers les plus vigoureux, les plus efficaces et les plus populaires. En est-il de même pour les cocktails ? C'est une question que nous devrons régler autour d'un verre.

Enfin, voici, à titre d'exemple, une estimation purement subjective de ce à quoi aurait ressemblé le canon des cocktails classiques juste avant que la Covid ne bouleverse tout. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me retrouver au bar et nous en discuterons ; c'est moi qui boirai un New York Sour.

Cocktails classiques vers 2020 (50 boissons) ; les mustangs sont marqués d'un astérisque.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|